Содержание:

Непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.) — один из наиболее опасных и широко распространенных вредителей лиственных деревьев в умеренной климатической зоне Северного полушария. Насекомое отличается высокой плодовитостью, значительной прожорливостью в личиночной фазе и способностью вызывать опустошительные вспышки массового размножения. Вредит более чем 300 видам древесных и кустарниковых пород, нанося ущерб как лесным, так и садовым экосистемам.

Морфологические особенности

Половозрелая стадия (имаго)

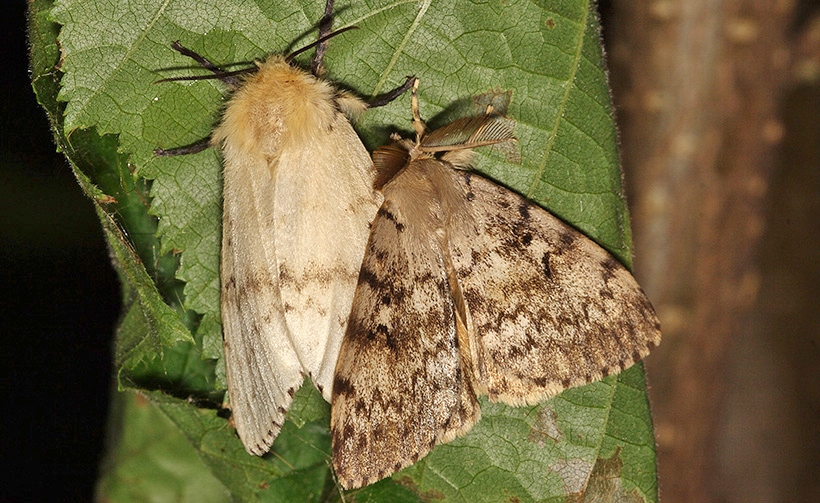

Характерным признаком вида считается резко выраженный половой диморфизм. Самцы значительно меньше самок и отличаются по окраске, форме тела и антенн.

Самка представлена крупной малоподвижной бабочкой с размахом крыльев от 60 до 90 мм у европейской расы, до 100 мм и более — у восточноазиатской. Передние крылья светло-желтые или белые с тонким зигзагообразным темным рисунком. Брюшко массивное, желтоватое, у вершины покрыто пучком бурых волосков. Усики слабо-гребенчатые.

Самец достаточно мелкий (40–50 мм у европейских популяций, до 57 мм у азиатских). Крылья буровато-серые с более четким рисунком. Усики сильно-гребенчатые, что помогает улавливать феромоны самки.

Яйцо имеет круглую, слегка приплюснутую, гладкую форму. Цвет варьируется от желтого до серовато-розового. Диаметр составляет около 1,2 мм. Кладки покрыты волосками с брюшка самки.

Личинка (гусеница) отличается длиной до 80 мм. Покровы серые с яркими бородавками: первые пять пар — синие, последние — красные. У разных рас наблюдаются различия в окраске: у европейской преобладают серые, у дальневосточной — рыжие. Личинки покрыты длинными волосками.

Куколка имеет длину 20–38 мм, по цвету темно-бурая, матовая, с рыжими волосками. Располагается на деревьях, в трещинах коры или листве, без настоящего кокона.

Биология и развитие

Непарный шелкопряд — разновидность с полным превращением. Размножение половое. За год развивается одно поколение (моногенеративный тип). Вид термофильный, благоприятно развивается при температуре +20…+25 °C, развитие прекращается при снижении до +10 °C.

Фенология развития предусматривает ряд особенностей.

-

Лет имаго начинается в июле и продолжается 2–3 недели. Самцы вылетают на 5–7 дней раньше самок. В вечернее время активность максимальна.

-

Спаривание и откладка яиц происходят вскоре после выхода из куколки. Самка не летает (у западной расы), либо ограниченно подвижна (у восточной и дальневосточной рас). Яйца откладываются в защищенные места: на кору деревьев, камни, валежник, строения. Плодовитость составляет от 100 до 1200 яиц.

-

Яйца зимуют. Эмбрион начинает развиваться осенью, замирает, перезимовывает и завершается весной. Яйца устойчивы к морозу (до –50 °C).

-

Отрождение гусениц происходит при прогревании воздуха до +5…+6 °C. В течение первых дней гусеницы используют особенности строения тела для аэродисперсного распространения. Они переносятся ветром на паутинках (анемохория).

-

Питание длится 35–80 дней в зависимости от температуры. Самцы проходят 5 возрастов, самки — 6.

-

Окукливание наблюдается в июне–июле. Длительность стадии: 12–20 дней.

Географическое распространение

Ареал непарного шелкопряда чрезвычайно широк. Он включает Европу — от Скандинавии до Средиземноморья, Азию — от Ближнего Востока до Японии и Корейского полуострова, Северную Америку — от восточного до западного побережья. Сюда причисляют Северную Африку — локальные очаги и Россию — повсеместно, за исключением крайних северных регионов. Северная граница ареала совпадает с границей распространения дуба. В Сибири обнаруживается до Прибайкалья, на Дальнем Востоке — до Хабаровского края.

Выделяются несколько рас (популяций): европейская, сибирская, дальневосточная, азиатская. Различия касаются размеров имаго, окраски личинок, подвижности самок и поведения.

Вредоносность

Непарный шелкопряд — полифаг. Он повреждает древесную и кустарниковую растительность, включая дуб и липу, яблоню и сливу, грушу, абрикос и тополь. Не брезгует ивами, орехами и др. Известно более 300 видов кормовых растений. В годы массового размножения способен полностью уничтожать лиственный покров деревьев, что приводит к их ослаблению, усыханию и гибели.

Особую опасность представляют сибирские и дальневосточные популяции: самки способны летать, что способствует быстрому распространению. Их попадание в европейскую часть России может привести к формированию новой агрессивной расы в результате скрещивания.

Кроме экологического ущерба, вредитель создает карантинные ограничения. Яйца насекомого нередко обнаруживаются на морских судах и контейнерах, направляющихся из России в Канаду и США. Это ограничивает торгово-экономические отношения и требует принятия жестких фитосанитарных мер.

Меры борьбы

Их перечень достаточно разнообразен.

Карантинные мероприятия

Они предусматривают:

-

обязательный досмотр транспортных средств и грузов, особенно из регионов с высокой плотностью вредителя;

-

установку и контроль феромонных ловушек в портах и приграничных территориях.

Механические способы

Включают осеннее удаление кладок с коры деревьев вручную или с помощью скребков, вдобавок сбор и уничтожение кладок и куколок в очагах вспышек.

Химическая защита

Она проводится посредством опрыскивания инсектицидами: пиретроидами, неоникотиноидами, фосфорорганическими соединениями. Обработка должна осуществляться своевременно, до массового отрождения гусениц.

Биологические методы

Ориентируются на применение биопрепаратов на основе патогенных грибов, вирусов, бактерий (например, Bacillus thuringiensis) и поддержание численности природных врагов — энтомофагов (наездников, паразитических мух, хищных жуков).

Понравилась статья?

Оставьте комментарий!